XX век ознаменовался кризисом больших идей, включая гуманизм, Просвещение и линейный прогресс. Две мировые войны показали, что разум, наука и технологии не способны привести человечество к свободе, равенству и всеобщему благосостоянию. Ход истории поставил под вопрос саму возможность универсальных ответов.

В качестве замены этой утраты возникает ностальгия – один из главных реакционных механизмов культуры и моды как ее ярчайшего проявления. Будущее пугает, оно непонятно – так возникает идеализация безопасного и упорядоченного прошлого, которое снимает тревогу и представляется как тихая гавань.

У философа Марка Фишера это метафора «отмены будущего», у критика на стыке моды и культуры Люка Литча это «машина с зеркалом заднего вида». Его знаменитый коллега Александр Фьюри описывает ностальгический фэшн-механизм как «форму культурного накопительства, душащего любой прогресс».

При всей сложности и негативности ореола, окружающего ностальгию, она входит в девять важнейших социально-экономических трендов по версии Ipsos. Вглядимся в нее глубже.

Тоска по идеальному прошлому и память без опыта

«Карта Земли, где не обозначена Утопия, не достойна даже взгляда: эта карта игнорирует ту страну, к которой неустанно стремится человечество. И когда человек оказывается там, он окидывает ее взором и начинает поиски новой страны. Прогресс – это реализация утопий», – пишет Оскар Уайльд в эссе «Душа человека при социализме». Спустя век с лишним социолог Зигмунт Бауман оспаривает этот тезис и заявляет о ретротопии – тоске по утраченному золотому веку.

«Дорога в будущее выглядит зловеще, как путь к разложению и вырождению. Не упустит ли своего шанса путь назад, в прошлое, стать дорогой избавления от вреда, который будущее наносит всякий раз, становясь настоящим?» – задается вопросом Бауман.

Сама возможность создать что-то качественно новое ставится в современной культуре под сомнение. Этот пессимистический взгляд исходит из представления о фундаментальном кризисе новизны. Здесь вспоминается и «пастиш» Фредрика Джеймисона, подражание «уникальному стилю, ношение стилистической маски». И «конец истории» Френсиса Фукуямы, включая утрату культурой ее пророческого пафоса. И «бриколаж» Клода Леви-Стросса с его обломками прежнего опыта.

Но новизна все же возникает – в первую очередь в технологических прорывах, которые создают новые картины будущего. Это, например, трехмерный интернет или искусственный интеллект как персональный помощник. При этом популярная культура работает в режиме сборки конструктора из старых деталей, рекомбинации и перемешивания.

Мы живем в соцсетях, которые, помимо прочего, существуют как музеи живого прошлого, где любая информация доступна по клику. Заинтересованные пользователи пытаются в этом разобраться – бессознательно (или осознанно) впитывают, цитируют и компилируют это огромное наследие. Согласно концепциям критика Саймона Рейнольдса, изложенным в его книге «Ретромания. Поп-культура в плену собственного прошлого» (еще одна работа с приставкой «ретро-»), само устройство интернета и цифровых технологий способствует ситуации «пережевывания культуры».

Здесь в свои права вступает ностальгия – и в фэшн-современности этому есть хороший пример. Эстетика раннего инстаграма* с его желтыми фильтрами, тамблер-стилистика, вещи из коллекций Рикардо Тиши для Givenchy, индислиз (зонтичный термин для инди-рок- и ню-рейв-стиля нулевых), треки Crystal Castles и Salem, кроссовки Balenciaga Arena времен Николя Гескьера и Александра Ванга – все это задавало тренды в ранних 2010-х. А затем по большей части было списано с модных счетов, потеряло ценность.

Однако ностальгическая культура сделала виток: зумеры переосмыслили былые артефакты и тренды и поместили их в актуальный сеттинг.

Для Gen Z конец нулевых и начало десятых – знаковое время, приметы которого они распознают в собственном стиле и манере самовыражения. Почему именно эта эпоха? В общем контексте моды 2010-е – продолжение Y2К-стилистики с ее вызывающе короткими топами, россыпью страз, буйством принтов и низкой посадкой джинсов. Благодаря своей развязности и витальности эта мода идеально попала в нерв нынешнего десятилетия. Она вырастает из ностальгии по 1990-м, которую олицетворяют Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия. Причем все эти явления сосуществуют одновременно, напоминая вавилонское столпотворение. Зеты выступают как проводники этого естественного цикла моды, которая, по Беньямину, работает в форме «вечного возвращения нового».

Здесь вскрывается ключевой феномен, который в «Словаре неясных печалей» Джона Кенига называется анемойей – памятью без опыта, тоской по тому, что не переживалось. По статистике, 78% зумеров в России испытывают ностальгию по временам, в которых не жили. И если поздние зеты едва застали моду конца нулевых – начала десятых, их интерес к ней подогревают алгоритмы соцсетей.

При этом миллениалы, авторы оригинальной тамблер- и инди-стилистики, в 2025 году по большей части не готовы к переосмыслению созданного ими жанра. Возникает поколенческий разрыв, в котором зумеры, как выясняется, занимают более смелую и открытую позицию на переднем крае моды. Здесь меньше взаимного интереса и узнавания, возможности для общения и общего языка.

Как работают машины ностальгии

Сегодня ностальгия перестала быть тихим личным переживанием. В современном мире, где поощряется думать о себе как о продукте, она начала работать как инструмент брендинга, а социальные сети стали полем для ностальгического перформанса. Сообщества, разделенные по интересам и помноженные на силу алгоритмов, начинают работать как фабрики ностальгии, а пользователей, которые встраиваются в этот процесс, засасывает в информационные пузыри.

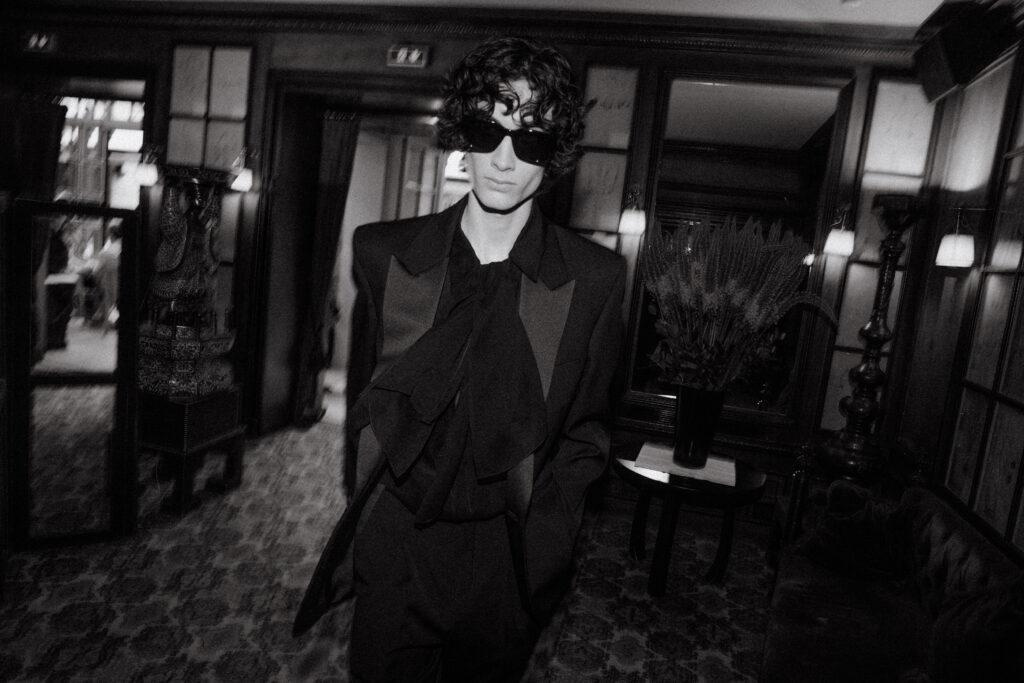

Простой кейс: если известный рэпер в диапазоне от Янг Тага до молодого лондонца Fakemink оказывается в кадре в чем-то из архивных коллекций, это тут же получает вирусный охват в соответствующих сообществах. Можно вспомнить и строчку самого Fakemink: «It’s 2025 but my jeans still Hedi». На дворе 2025-й, но его джинсы – до сих пор от Эди Слимана, креативного директора Dior в середине и конце нулевых и Celine в начале десятых, одного из важнейших дизайнеров эпохи. Эти джинсы узкие по всей длине с характерным напуском снизу. В мейнстриме этот силуэт не встречается, но в сообществе молодых авангардных рэперов он очень востребован.

Контента с каждым днем все больше, и в алгоритмических лентах новостей лучше продвигается то, что вызывает быстрый эмоциональный отклик и большее вовлечение. Чем больше вовлечение, тем легче попасть в персональные рекомендации. Тренд распространяется в так называемых эхо-камерах. Их легко представить как рекомендательные вкладки пользователей, где множится контент на одну и ту же тему. Собирая данные, платформа быстро узнает об интересах пользователя и, предсказывая его поведение, повышает вовлеченность ради собственной финансовой выгоды. При этом образность, сленг и референсы из одной эхо-камеры часто остаются непонятны в другой.

Чем комфортнее пользователю в своей в эхо-камере, тем меньше он настроен искать что-то новое, сталкиваться с разнообразными проявлениями дискомфорта – этого топлива перемен в широком культурном смысле. Новизна несет экономические риски для разного рода производителей культуры, включая фэшн-бренды. А тоска по ушедшему – безопасный товар.

Наконец, чем больше ностальгического контента производят блогеры и бренды, тем сильнее искажается образ прошлого – сам предмет ностальгии. Исчезает жизнеподобие, его заменяет непрерывный ребрендинг.

В результате всех этих процессов утрачивается значительная часть контекста: уже почти невозможно вспомнить, что мода на стыке нулевых и десятых – это эпоха отказа от гламура и показной роскоши, возникших как реакция на мировой кризис 2008 года. Это обеспечило успех Фиби Файло в Celine (и в целом минималистского, интровертного, простого дизайна).

Сегодня создается отфильтрованный фантом этой эпохи, и это нормально. Да и невозможно осмыслить минувшее время без утрат и искажений. Другое дело, что культура рискует превратиться в набор изолированных самовоспроизводящихся субкультур, очень слабо взаимодействующих друг с другом. Внешняя бурная активность в законсервировавшейся реальности – миллионы новых постов, образов, видео ежедневно – создает ложное ощущение новизны.

Мода после ностальгии

Для диалога с прошлым культуре и моде нужны новые подходы и новый язык. Для этого так или иначе должна измениться сама алгоритмическая природа нашей онлайн-жизни. Хронологический хаос и дробление культурного поля на микрониши со своими языками могут быть как наказанием, так и шансом. И здесь можно пофантазировать о будущем моды. Скорее всего, это будет комбинация нескольких разных по своей сути явлений.

Например, осмысление моды через кропотливый ручной труд и ремесленничество – своего рода новый поиск аутентичности, осязаемости и материальности на фоне цифровых технологий. С одной стороны, развитие идей Carol Christian Poell и Jan-Jan van Essche – авангардных брендов, делающих ставку на грубость, рукотворность, вызывающую неидеальность. С другой – ставка на человечные, природоподобные концепции Lemaire.

Или гораздо более кризисный для моды сценарий, когда она становится постисторической: как если бы нейросеть генерировала стиль на основе всех эпох. Здесь же – полный отказ от творчества в атмосфере тотального дежавю. Бренды перестанут выпускать оригинальные коллекции, останутся лишь ремиксы и ремиксы ремиксов: легко представить что-то подобное в духе Alexander McQueen: The Remix. Главным навыком станет не создание нового, а умение редактировать старое.

Но наиболее мягким видится поиск новых форм. Например, появление пространства, в котором возможен возврат к чистоте и абстракции, новые цветовые гаммы без привязки к эпохам (не millenial pink, не флуоресцентный рейв 1990-х, а, к примеру, цвет глубокого космоса или палитра морских микроорганизмов).

И это будет тоска не по прошлому, а по будущему, – своего рода неомодерн, чья сила в большей ясности и устойчивости. Мост между хаосом позднего постмодерна и новым культурным устройством, которое еще только предстоит построить. Исчерпанность культуры повтора способна дать такому будущему шанс.

[ * ] Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Теория игр объясняет, что для того, чтобы сообщество сохраняло связность и групповую стратегию, необходима память о прошлом. Иначе будут только волюнтаристские индивидуальные стратегии.

Есть ощущение, что в эпоху гибридного алгокогнитивного мира, подлинность для вторичных культурных сообществ – это копирование (принадлежность к прошлому=принадлежность к группе), а для первичных культурных сообществ и креаторов подлинность – это некоторая отличаемость. Фейк для них – это не подделка подлинного, а копирование того, что считается оригинальным.

Возможен ли в таком случае один общий неомодерн, если в каждом пузыре свое время и своя подлинность?

Будет ли ИИ как персональный помощник выводить нас из пузыря (универсальный переводчик, mutual alignment) или еще больше погружать нас в эхокамеру прошлого, потому что и сам ИИ этом математически связанные слова умерших людей?

Как будто бы неомодерн – это уже мечта о рае и гармонии разнообразия культур. Как будто уже не человек будет балансировать эту сложность «многих ко многим»?