Область знаний: Управление маркой (KA1 ) > Брендинг (КА1.2)

Формат: лекция

Модуль Альянса: Модели процессов (А1.1.1) @ Цифровая платформа (А1.1) + Менторы и компетенции по подписке (А1.5.4)

Для стадии бизнеса: < 20М, 20М, 200M

Эксперты: Максим Муратов и редакция Beinopen

За последнее десятилетие в моде закрепилась идея diversity – принятия разнообразия: все могут быть собой, все могут быть всеми, все могут быть любыми. Однако сейчас вопрос разнообразия в моде можно воспринимать намного шире – идея определяет и две другие важнейшие тенденции современности: устойчивость, как стремление к ускользающему биоразнообразию Земли, и локализм, как поиск идентичности, осознание собственной уникальности. Как эти процессы определяют и меняют контексты моды, телесности, культуры в эпоху больших потрясений, и что движет этими процессами - рассказывает теоретик моды Максим Муратов.

Лекция прошла в рамках Форума новой модной индустрии Beinopen 2022.

Мы живем в такое время, которое в 2018 году называли эпохой турбулентности, а сейчас – эпохой катастроф. На фоне этого радикально меняется культура потребления. Будучи изначально про универсальность, про стандартизацию, про конвейерность, она поворачивается к разнообразию смыслов.

90-е, 00-е, 10-е годы были временем расцвета культуры потребления, которая очень сильно завязана на деятельности глобальных корпораций. Понятно, что легче и проще не делать много разных не похожих друг на друга вещей, а создавать продукт, под который будет подстраиваться большое количество людей. Так или иначе, массовая культура всю вторую половину XX века диктовала культуру потребления, формулы, стандарты, под которые потребитель должен захотеть подстраиваться. В этом контексте не учитывалось, что мы разные.

Но с 2020 года, с пандемии, начался процесс рассредоточения, децентрализации, когда стало важно конструировать собственный образ и транслировать для всех в соцсетях.

В этом контексте хотелось бы напомнить о еще одной нашей находке, примерно в те же года нами собранной: культурная картина современного мира – лоскутное одеяло. На глобальном полотне есть место всем локальным лоскуткам. То есть современная красота – это когда всего много, все кусочки разные, всё сшито, всё друг с другом взаимодействует.

Я сейчас соберу смыслы, которые приводят нас к пониманию того, что разнообразие – главный принцип и движущая сила моды и культуры сегодня. Вообще, это главный принцип жизни. Во всеобщей декларации о культурном разнообразии Юнеско в 2001 году сформулирована мысль: культурное разнообразие необходимо для человечества как биоразнообразие необходимо для природы.

Получается, что культура должна быть природоподобной, потому что в этом только и есть залог развития. Природоподобие – это про разнообразие, многообразие. В некотором ансамбле разных по форме, по внутренности существ рождается красивое лоскутное одеяло.

Так о чем же мода сегодня?

Мода сегодня – о биоразнообразии (sustainability), окультурном разнообразии (locality), о телесном разнообразии (diversity).

О том, что в XX веке – на уровне мейнстрима – отрицалось и маргинализировалось – той же модой, диктующей стандарты красоты, не обращающей внимания на вред, наносимый природе, в процессе производства вещей, педалирующей ценности глобализации и апроприирующей и деформирующей локальные культурные коды – в интересах этого процесса.

Тело и разнообразие в моде

Начнем с вопросов тела – diversity. Это про разнообразие по своей сути, о том, что моду могут представлять люди абсолютно любых физических характеристик. Модный процесс должен быть лишен диктата форм, стандартов красоты, в которых, конечно же, человечество погрязло.

Бодрийяр почти полвека назад проговорил главные вопросы моды и тела. Главное для меня слово в этой цитате – «навязчивость». То есть стандарты, которые диктуются телу со стороны массовой культуры. И задумавшись о том, в каких контекстах существовало тело в моде 2-ой половины XX века, я пришел к такому выводу:

-юность/молодость

-худоба

-цисгендерность

-европейская внешность

-конвенциональная красота

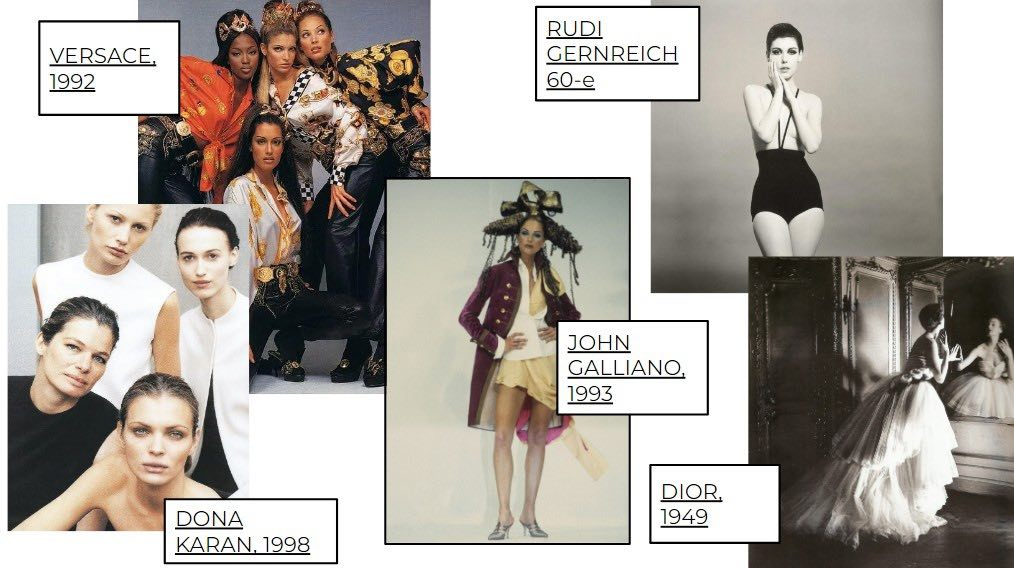

Конечно же, регулярно появлялись модели, которые не соответствовали тем пяти контекстам, но это моделировали отдельные авангардные дизайнеры, которые выходили за рамки, пытались сделать вызов моде и обществу. Как Ив Сен Лоран, который в 1962 году первым вывел на подиум темнокожую модель – Фиделию. Как Руди Гернрайх, который в конце 60-х впервые разрабатывал принципы стиля унисекс, отходящего от традиционного гендерного деления на мужское и женское. Как Вивьен Вествуд и Жан Поль-Готье, бьющие по конвенциональной красоте панк-эстетикой в 70-е-80-е.

Точечные diversity-эксперименты дизайнеров-авангардистов привели к тому, что в начале 21 века телесный контекст моды зазвучал так: все могут быть собой, все могут быть всеми, все могут быть любыми.

Любимый пример «До» и «После»:

Марк Джейкобс начинал в коммерческом бренде Perry Ellis. В 1993 году он выпустил коллекцию, вдохновленную эстетикой гранжа (эта история про разнообразие, идущая корнями к панку). Демонстрировали ее типичные для того времени модели, и эта странная одежда смотрелась на них не органично. А в 2018 году Марк перевыпустил эту же коллекцию. Но демонстрировали ее, в отличие от 1993 года, модели не конвенциональной внешности. И тут все встало на свои места.

Культура и разнообразие в моде

Второй момент – культурное разнообразие. Это и об этнических культурных кодах в моде, и о своем личном, о том, как нужно рассказывать свою уникальную историю. И опять же – это про противопоставление глобализации, когда гигантские корпорации диктовали нам одни и те же смыслы, никак не подстраиваясь под каждого из нас, но подстраивая нас под них.

Мода по своей природе парадоксальна. Один из ее парадоксов: она одновременно про диктат, стандартизацию, демократизацию (по законам рынка) и, при этом, про новый взгляд, про уникальность, про эксцентрику и вызов нормам, про многообразие культурных кодов, способных удивлять.

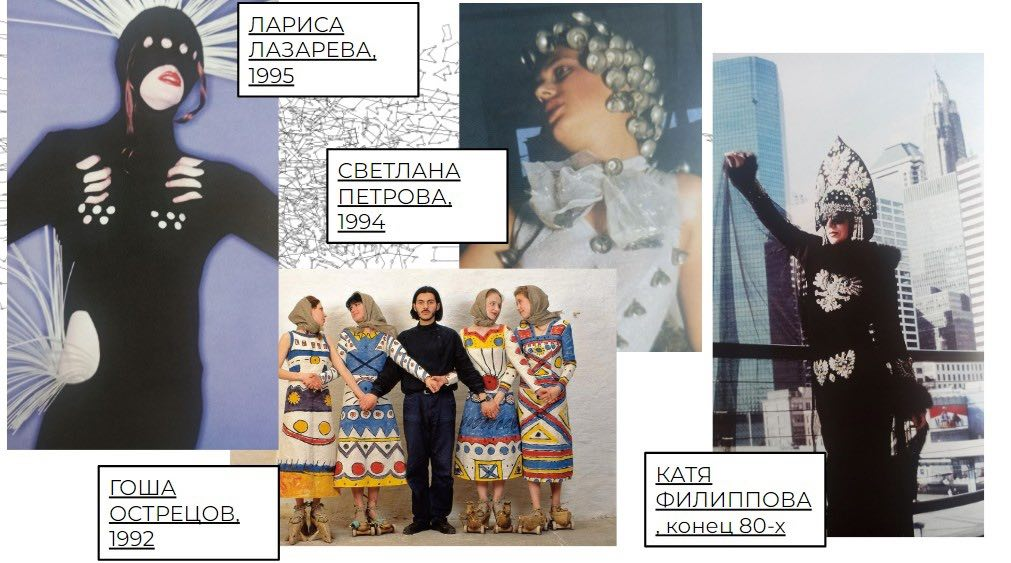

Если уж говорить о такой уникальности, которая абсолютно рвется с какими то общепринятыми нормами, то прекрасный пример – из отечественной моды – то, что делали андеграундные советские дизайнеры второй половины 80-х. Эти люди были завязаны с артом. Связь с производством там была конечно полностью разорвана – они создавали концепты, которые в 90-е 00-е растворились в культурном бульоне. Но сегодня ими бы стоило вдохновляться молодым, потому что эти формы созвучны современности, которая вся в апсайклинге, которая вся в DIY-поисках.

Эти дизайнеры понимали формы современной им моды и искусства, но материалов не было, поэтому многое было закручено на переработке старого. Например, дизайнер Катя Филиппова переосмысляла большой русский образ через эстетику имперскую, через эстетику советскую. Какие-то дизайнеры шили прекрасные вещи из старой военной формы, купленной на блошиных рынках. Получали новое, уникальное, занимаясь раскладкой и пересборкой старых концептов и форм.

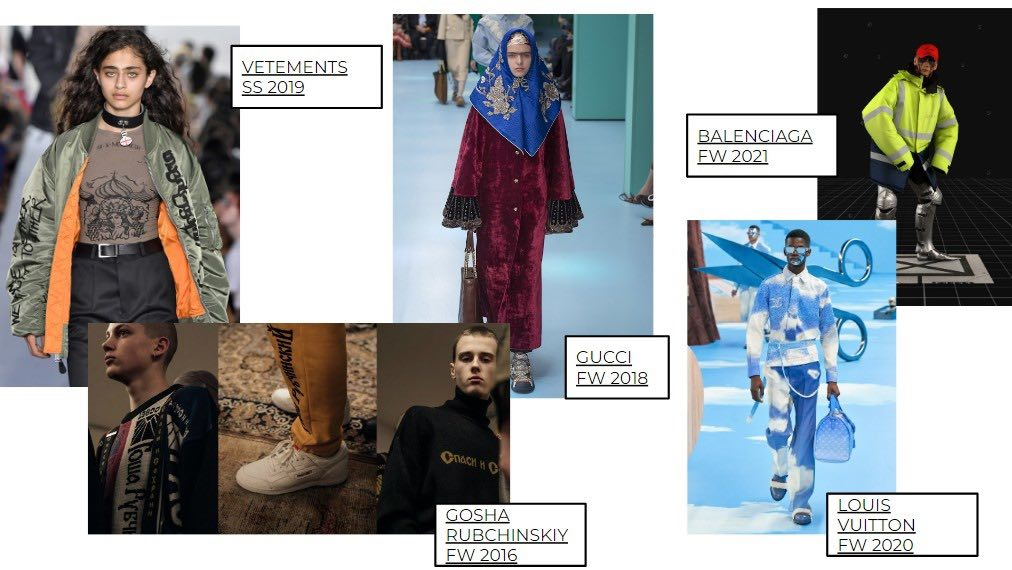

Следующий момент, связанный с изменением большого модного процесса в сторону культурного многообразия – из последнего десятилетия – когда уличная мода начала переходить в плоскость высокой моды. Многие годы дизайнеры вдохновлялись разнообразной уличной культурой. Но это все были некоторые стилизации и это не было большой волной. И только в 2010-е годы случилась волна. В этом процессе есть и постсовесткий след – Гоша Рубчинский и Дэмна. Они смогли успешно продать на Запад образы постсоветского уличного стиля.

Уличная мода, которая как раз именно про разнообразие, про несмешения, про необычные сочетания, про жизнь во всей ее эклектике, стала не то что одним из полноправных направлений современной люксовой моды, она стала возможно главенствующим направлением. К Дэмне и Гоше присоединился покойный Верджил Абло, заслуга которого в том, что он привил стиль американской культуры улиц большому влиятельному консервативному европейскому бренду – Louis Vuitton. И Алессандро Миккеле в Gucci – со своим винтажом, который до него не становился смыслообразующей системой, на которой можно построить эстетику большого люксового бренда.

А в России история с разнообразием культурных кодов в моде проворачивается через поиски нового, уникального, интересного – в традиционных локальных этнографических исследованиях. Россия – многонациональная страна с огромным количеством разных традиционных культурных кодов. Там много интересного, там есть прекрасное разнообразие форм, которые молодые дизайнеры вынимают из своих локальных историй и переосмысляют в актуальных модных контекстах.

Природа и разнообразие в моде

Человек – это существо, которое из века в век занимается уничтожением биоразнообразия. И мода, в том числе, – одна из главных индустрий, подстрекаемая идеями общества потребления, которому бесконечно надо больше и больше. В противовес: сегодня один из главных принципов в моде - это sustainability – осознанное отношение к миру с целью сохранить биоразнообразие и, следовательно, жизнь на Земле.

Мода поздно начала серьезно и в полной мере это осмыслять. При том, что предпосылки были сделаны уже давно.

Термин sustainable development (устойчивое развитие) был введен в 1987 году в тексте ООН «Наше общее будущее»: «Устойчивым можно назвать развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».

А в 2002 году сложился концепт ?От колыбели к колыбели» Макдонаха и Браунгхарта. Его главный принцип в том, что приступая к работе, дизайнер должен задумываться обо всех этапах жизненного цикла вещи: как она появляется, как используется и где заканчивает свою жизнь. Эти два документа важны для формирования контекста осознанности, в котором должны существовать и мода, и дизайн, и вообще любая человеческая жизнедеятельность.

А лучшими иллюстрациями разнообразия – из современной осознанной моды – могут служить образы апсайклинг-марок, буквально собранные по тому же принципу лоскутного одеяла, с которого я начинал. В России сегодня эта эстетика очень популярна, много молодых прогрессивных марок сшивают новую уникальность из разобранного прошлого, как и те же андеграундные советские дизайнеры 80-х, о которых я говорил выше. И думают, при этом и в первую очередь, о важности экономить ресурсы для того, чтобы биоразнообразие не угасало.

Культура постмодерна кончилась, новую мы еще не назвали. Но ее визуальные метафоры рождаются сейчас – из смешения разных форм прошлого. Пока это выглядит, как рубашка, грубо сшитая из нескольких других разных рубашек, но в этом – поиск новых форм, нового языка моды.